苏轼以天才之敏悟,一方面大力应和欧梅所提倡并实践之的平淡风格的创造,另一方面他也及时察觉到了问题之所在,并标举起“自然”审美风格之大旗以补救平淡美风格之流弊。其实在北宋中后期,伴随着平淡审美风格逐渐成为当时艺术审美主流风尚,“自然”的审美风格也得到了近乎同样的重视。如果说平淡美风格是“宋调”确立的主要标志,是宋代文学由摸索到最终成熟的关键一环,那么自然美风格的确是在这种渐为成熟的文艺观的背景中,对平淡美的进一步丰富与补充。

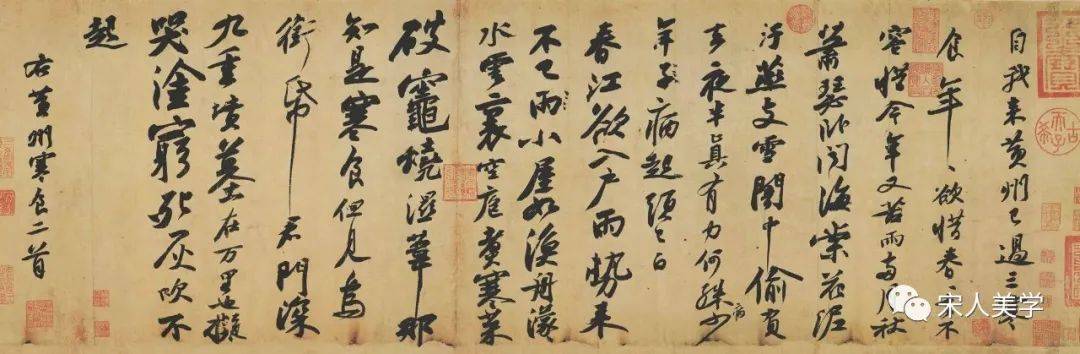

苏轼的诗文艺术理论颇能把人引向一种形而上的领域。他对平淡美的追求,除了直接受到时代风气以及两位前辈欧梅的影响外,更重要的是受到了陶渊明的影响。凡是推崇平淡美者,大都推崇陶渊明,而苏轼对于陶渊明,很像一位隔代的知音。他曾明确表示:“渊明吾所师”《陶骥子骏佚老堂》,并尽和陶诗,以实际行动将陶渊明推上千古文人第一的位置。

苏轼欣赏陶渊明诗歌的平淡美;同时,他又说:“然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。”陶渊明之为人为何?苏轼云:“古今贤人,贵其真也。”《书李简夫诗集后》诗的风格即人格之体现。陶渊明诗歌所体现出来的平淡之风,也就是他的人格之体现。这种平淡即“真”字,真即自然、真实,而又能享受个性化的生命体验。

陶渊明的一生并没有什么轰轰烈烈的建功立业,相对来说是非常平淡的一生。然而其内在生命的深度却是演绎的如诗如画,用苏轼的话即是“高风绝尘”“超然”。由此人格生发出来的诗风、文风才同时具备了一种超越性与自然色彩。苏轼所推崇的陶渊明的“真”,是一种不为世俗所累,不愿心为物役,剥除了矫情的自然的生命之情,而这种生命之情不是以绚烂峥嵘的方式表现出来的,而是寓以平淡的方式表现出来的。

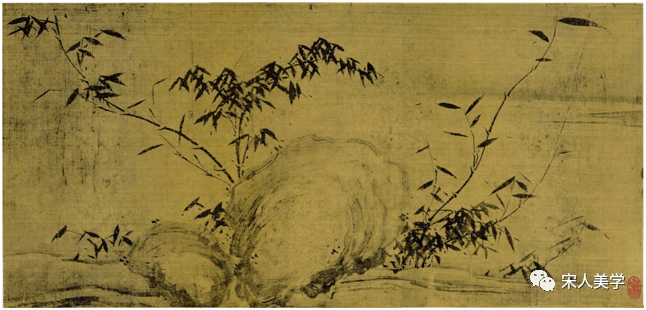

苏轼的艺术观是其人生观之必然反映。因此这种“无心而一”的人生哲学,也即水的哲学反映到文艺创作上来,就是“随物赋形”论。于此相一致的还有“身与竹化”的思想。“身与竹化”就是创作主体与所描绘的对象生动地结合在一起,与自然合一,要摒弃掉自身的功利性、知识性的成见,泯灭掉物与我的界限,从生命的深处与自然融为一体即“嗒然遗其身”,这是“无”的过程。

为什么要“身与竹化”呢?苏轼曾经批评了与之恰好相反的创作手法:“节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎?”《文与可画赏筜谷偃竹记》这是将竹子看做是与自身对立的外物,还没有真正进入竹子本身原有的生命中去把握竹子的特征。画竹子就要“身与竹化”,相应地,画其他任何物,都要与物同化,这样便会“无穷出清新”,达到“文理自然,姿态横生”。这是由无入有的过程。由此可见,“身与竹化”思想与“随物赋形”论是相通的。

随物能否赋形?这还涉及“道”与“艺”的关系,所以苏轼说“有道有艺。有道而不艺,则物虽形于心,不形于手”《书李伯时山庄图后》“道”与“艺”在真正自由的艺术创作中必然浑然一体,从心所欲不逾矩也就是如他所说的“神与万物交,智与百工通。”苏轼非常欣赏文与可画竹时那种得心应手的境界:“与可教予如此,予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

苏轼说“与山石曲折,随物赋形,不可知也”,又说“如行云流水,初无定质”,这说明“随物赋形”实际上一种“无法”,它没有固定的模式可寻,毋宁说这样的方法需要艺术主体调动内心的能量去体悟。而苏轼又说“行于所当行,止于不可不止”,这又指明无法之中也有定法,在艺术创作的具体过程中,还是有规律可遵循的。因此,“随物赋形”的艺术创作观,是有法与无法、道与艺的辩证结合。

作为宋代文人艺术家的代表,苏轼对日常生活审美化的问题有关注,并发表了不少重要的观点。秦观曾评价:苏轼之道,最深于性命自得之际。性命自得,这是对苏轼人生哲学的精炼概括,也是其审美与休闲人生的写照。苏轼的审美与休闲思想有它的哲学基础,这便是以情的本体、乐的工夫以及无心而一的境界构成的情本论哲学。苏轼休闲美学思想的构成也从本体、工夫、境界三个层次展开。

表面看来,苏轼一生有归隐之志却终未归隐,有人便评论说其仍然有眷恋仕宦之情,这其实是不能真正了解苏轼的。虽然看似苏轼始终在公共的仕宦空间优游徘徊,但他的个体精神已经完全回归到更为自由超越的“私人领域”。

正如李泽厚所言:“苏一生并未退隐,也未真正归田但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感,却比前人任何口头上或事实上的退隐归田要更深刻更沉重。因为,苏轼诗文中所表达出来的这种退隐心结,已不只是对政治的退避,而是一种对社会的退避”对社会的退避并不等于对“公共空间”的退避,而是一种更为根本意义上人生的退避,也就是向“私人领域”的回归。

衣食住行皆极为简单,娱乐者也是简单,交游简单。“谢世路”的目的即是过一种简单的生活。生活越是简单,似乎越是能体现士人的自由人格。在他看来,微物属于自己能把握的私人领域,更能体现士人的自主自由的主体意识;而宏大之物不是人所能控制了的,且容易将人异化于其中。

苏轼并不是没有外向空间的拓取,他“中甲科,登金门,上玉堂”,官至翰林学士便是明证。然而外向空间的这种营构,在佛印看来,此乃客观之命运,这并不是其所求而得,也非其生命旨趣所在。而且,所谓的名位加身,因不在自己生命所控制范围内,因此便显得虚幻而不实。况且,名与位更是苏轼一生命运坎坷、人生飘离的罪魁祸首。因此,在宋代特有的政治文化环境下,传统士人对于外向空间的营构积极性已经大大降低,取而代之的是对自我生命领域的享受与体验。而休闲正是士人寄托这种个体性命情怀的最主要的实践活动(“坐茂树以终日”)。

手机版

手机版 |

文化

|

文化